Bekanntlich wurden im Juli 2024 die letzten Stolpersteine für jüdische Mitbürger, die unter der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ums Leben kamen, in Bad Brückenau gesetzt. Mit den Steinen der Familien Kaufmann und Schönfärber, verlegt vor deren ehemaligem Hotel im Staatsbad, wird nun insgesamt 46 jüdischen Opfern aus Bad Brückenau gedacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betonen die Stolpersteine durch ihre Lage vor den einstigen Domizilen der Brückenauer Juden, dass sie mitten unter uns gelebt haben, so ist der Alte Rathausplatz der zentrale Ort in der Stadt, wo das Gedenken der einzelnen zusammengeführt wird: Auf einer Tafel sind deren Namen genannt und ein metallener Koffer weist als Denkmal auf Vertreibung und Deportation hin. Sein „Zwilling“ steht vor dem Hauptbahnhof Würzburg – mit rund 100 weiteren Gepäckstücken aus ehemals jüdischen Gemeinden Unterfrankens (denkort-deportationen.de).

Damit wird zum einen an die Brückenauer gedacht, die von dort oder anderen Großstädten aus in den gewaltsamen Tod per Reichsbahn zwangsverbracht worden sind, zum anderen erinnert das Gepäckstück aber auch an all diejenigen Mitbürger, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen mussten (denen sozusagen der Koffer, in aller Öffentlichkeit, vor die Türe gestellt worden ist) und die noch rechtzeitig Zuflucht im Ausland fanden.

Am Dienstag, 18. November, soll nun der Bad Brückenauer DenkOrt-Deportationen-Koffer im Rahmen einer Feierstunde mit einer Infotafel versehen werden, die die genannten Zusammenhänge darstellt, und zudem einen Titel erhalten, um Passanten die Bedeutung des unterfränkischen „partizipativen Denkmals“ zu vermitteln.

Dieser ist in zwei ebenerdig gesetzte Stolpersteine eingraviert. Damit wird die Ebene aller in der Stadt verlegten Stolpersteine optisch aufgenommen, also die inhaltliche Vernetzung zwischen dem „Koffer“-Denkmal und den Stolpersteinen augenfällig.

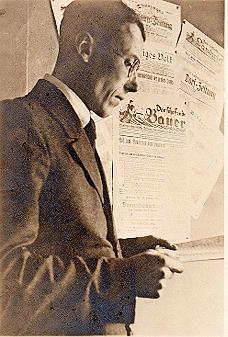

Stolperstein für Ernst Putz

Zuvor wird in der Stadt ein weiterer Stolperstein verlegt – für Ernst Putz. Der gebürtige Bad Brückenauer hat unter anderem in seinem Heimatort eine erste höhere Schule auf den Weg gebracht – womit den benachteiligten Rhöner Kindern eine entsprechende Bildung ermöglicht werden sollte –, tat sich in den schwierigen 1920er Jahren als Bauernführer hervor („Florian Geyer der Rhön“) und zog 1924 als 28-Jähriger in den Deutschen Reichstag ein. Als kommunistischer Abgeordneter wurde er mit Beginn der nationalsozialistischen Terrorherrschaft verfolgt, schließlich festgesetzt und in Berlin-Moabit in sogenannte „Schutzhaft“ genommen, wo er im Herbst 1933 Suizid beging (Inschrift auf dem Stein: „Flucht in den Tod“).

Gunter Demnig, Künstler und Initiator der Stolpersteine, von denen mittlerweile über 100.000 europaweit gesetzt worden sind, wird persönlich den Stein für Ernst Putz sowie die beiden „Titel“-Steine am DenkOrt-Deportationen-Koffer verlegen.

Als Ehrengäste werden unter anderem Bodo Ramelow, Vizepräsident des Deutschen Bundestags, und Ludwig Spaenle, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Grußworte sprechen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an dieser Feierstunde teilzunehmen und damit ihre Verbundenheit mit dem wichtigen zivilgesellschaftlichen Erinnerungsprojekt zum Ausdruck zu bringen. red