Na, erwischt! Du bist wohl ein bisschen zu neugierig, was?

Fragen und Antworten

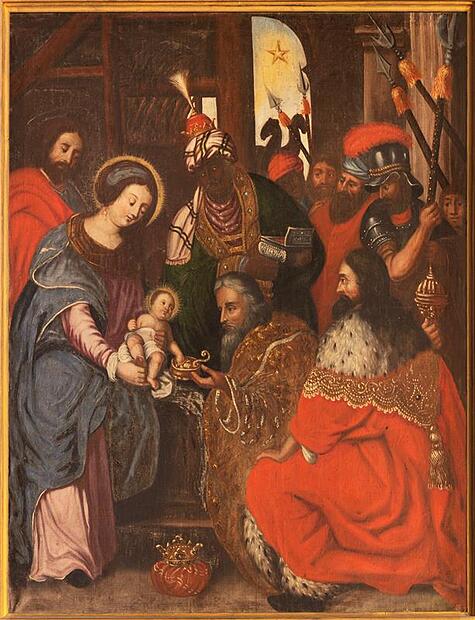

Was ist Blackfacing? Und warum ist es umstritten?

Forchheim

– Theaterschauspieler, Fußballfans, Karnevalisten – und aktuell wieder die Sternsinger: Immer wieder kommt es vor, dass sich Menschen das Gesicht dunkel anmalen, um Menschen afrikanischer Herkunft darzustellen. Ist dieses sogenannte Blackfacing problematisch? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Artikel anhören